Lieu de Répression

LES PRISONS

FRANÇAISE SOUS L'OCCUPATION

Le régime de Vichy recourt très tôt et massivement à l’enfermement des résistants et des opposants politiques. Ne fournissant pas à l’administration pénitentiaire les moyens de fonctionnement, les conditions d’hygiène et la morbidité des détenus deviennent rapidement dramatiques.

Les directeurs de prison, relayés par les préfets, sont les premiers à avertir le ministère de l’Intérieur sur la situation des prisons de leur département. Des responsables locaux du Secours national alertent également le Ministère de la santé sur les conditions d’hygiène et d’alimentation déplorables. Joseph Barthélémy, ministre de la justice de 1941 à 1943, écrit dans ses mémoires : «J’étais ministre des prisons. J’ai voulu voir les prisons. J’en suis encore épouvanté ».

Les prisonniers politiques sont soumis dès 1942, et pour la première fois dans l’histoire de l’emprisonnement politique, à un régime spécial défavorable par rapport aux droits communs ! Le prisonnier politique est considéré comme plus dangereux que le criminel de droit commun. Les femmes incarcérées pour motifs politiques subissent le même régime aggravé.

Jusque-là, la prison politique servait à isoler les politiques, à les exclure plus qu’à les punir, la prison étant l’instrument étatique servant cette politique de répression. Les ingérences allemandes et la politique sécuritaire de l’État français conduisent à toutes les dérives.

Puis de fin 1943 à la Libération, la collaboration aboutit à la livraison systématique des prisonniers politiques aux autorités allemandes : la prison devient alors plus que jamais une forme de châtiment ; toute légalité disparaît. Le régime de Vichy a facilité jusqu’au bout la répression de l’occupant, livrant systématiquement les prisonniers politiques.

Les prisons françaises s’insèrent dans le système concentrationnaire de l’Europe occupée. La prison française sert l’occupant, elle n’offre plus du tout à ses prisonniers la protection de la loi.

Les hommes et les femmes livrés aux nazis transitent par les camps de Compiègne et Romainville, principales antichambres de la déportation. Ceux-ci ont été arrêtés pour activité communiste, anarchiste ou gaulliste ou pour « des faits qui mettaient en danger les intérêts allemands ».

Après un passage dans une prison française ou allemande en France, les détenus échouent à plus ou moins long terme à dans un camp de concentration allemand. La procédure de livraison des détenus aux autorités allemandes est accablante quant aux responsabilités du dernier gouvernement de Vichy. Il s’agit d’une livraison massive, réalisée avec l’aide des autorités françaises, le mobile principal est politique s’exerçant contre des ennemis communs.

Environ 40% ne sont pas rentrés de déportation.

Source : Répressions politiques en situation de guerre « La prison politique entre 1940 et 1944 : de la double peine aux camps nazis » Corinne Jaladieu.

Evolution des effectifs dans les prisons françaises 1939-1944

La prison de la Santé pendant la Seconde Guerre mondiale

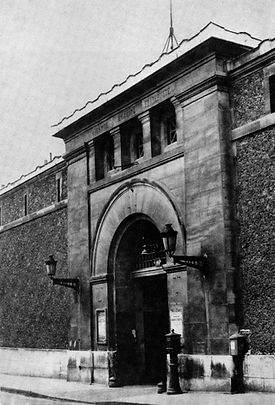

La prison est édifiée dans le 14ème arrondissement parisien sur un terrain de 2,8 hectares. De forme trapézoïdale, elle est encadrée au nord par le boulevard Arago, à l’ouest par la rue Messier, au sud par la rue jean Dolent et à l’est par la rue de la santé.

Depuis son ouverture, deux systèmes d'enfermement différents cohabitent au sein de l'établissement : le « Quartier Bas », dans la partie est, où les prisonniers sont à l’isolement de jour comme de nuit et le « Quartier Haut » (appelé ainsi parce qu'il se trouve en léger surplomb par rapport au « Quartier Bas »), dans sa partie ouest, réservé aux détenus qui travaillent la journée en groupe et ne sont à l’isolement que la nuit.

Dès août 1939, à l’annonce du pacte de non-agression germano-soviétique, le parti communiste français inquiète les autorités françaises. En octobre, de nombreux responsables communistes sont arrêtés et sont écroués à la Santé dans le Quartier Haut où est appliqué le système d’enfermement le plus dur. Dès le début de la guerre, les « politiques » sont plus durement traités que les droit commun.

En juin 1940, la Santé est évacuée. Les Allemands sont dans Paris puis à la Santé. Le Quartier Bas passe sous le contrôle des envahisseurs. Ce Quartier Bas devient même mixte jusqu’à fin 1942 : y séjournent par exemple Marie-Claude Vaillant-Couturier et Danielle Casanova mais aussi les sœurs du colonel Rémy, Maisie et Isabelle Renault, ou encore Germaine Tillion. Deux étages étaient normalement réservés aux « terroristes », l’un pour les hommes, l’autre pour les femmes. Cependant ils partageaient parfois les cellules des droit commun.

Les Allemands comme l’administration pénitentiaire française du Quartier Haut sont très vite submergés par l’explosion du nombre des détenus dans l’ensemble des prisons : 34 000 détenus en moyenne en 1940, 36 000 en 1941, 50 000 en 1942, 55 000 en 1943, 59 000 en 1944.

À la Santé, le millier de détenus initialement prévu, exactement à 1 102, est rapidement dépassé et multiplié par quatre ou cinq. Les conditions de vie sont effroyables.

Ce chiffre ne diminue pas pourtant quand, en septembre 1942, les Allemands commencent à déserter la Santé pour Fresnes qui devient leur lieu d’enfermement parisien de prédilection au printemps 1943. La Santé perd sa garnison allemande mais pas ses prisonniers politiques, du moins les hommes.

La répression redouble ; la police française en collaboration avec les occupants allemands poursuivent sans relâche la traque et l’arrestation des opposants et des résistants.

Texte rédigé par Fany GEHA, Andréa SCALABRINO, Pauline PERRINO, Julia GHILARDI, Alberto KABUYA, Eva LEONARD, Guillaume LAUNIER, Shina DALLET

Musée d'histoire de la justice, des crimes et des peines: criminocorpus.org